Notes prises pendant la conférence du professeur Jean-Yves Tadié, prononcée le 2 décembre 2024 lors de l’assemblée générale de notre association :

Proust et Montesquiou

Vers 1890, Montesquiou rencontre Proust (qui a 16 ans de moins car il est né en 1871). Montesquiou à 37 ans a publié à 500 exemplaires Les Chauves-souris. Mais c’est plutôt un artiste de sa propre vie ; il a une ascendance héroïque, une ancêtre gouvernante du Roi de Rome ; sa mère est Pauline Duroux d’une famille de banquiers protestants et il est le quatrième et dernier enfant.

Il déteste ses parents mais il aime ses ancêtres ! Cette contradiction est profonde en lui. Il est aussi en porte à faux avec son milieu social car il est d’avant-garde et n’a pas de goût pour le mariage. Il aime mener des éphèbes vers le Beau idéal. Amitié avec Mallarmé.

Proust voit en lui un morceau de l’Histoire de France et il sait écouter avec ses grands yeux (cf. le pianiste Léon Delafosse). Proust reproduit en public le « numéro » du comte, qui rythmait sa conversation de ses mains gantées, avec des crescendi vers le haut et vers l’aigu de la voix. Proust l’imite très bien et fait s’esclaffer l’assistance, avec le rire caractéristique, la façon de taper du pied…

Pour Montesquiou, il ne s’agit que de conversation. Mais il ne saura pas transposer ce matériau dans son œuvre, c’est Proust qui le fera exister. La conversation appelle une métamorphose pour devenir une œuvre d’art écrite.

Mallarmé raconte les collections de Montesquiou à Huysmans, qui fait de ce dandy un modèle du personnage principal Des Esseintes dans À rebours. C’est Edmond de Goncourt qui a le mieux parlé de son « toquage » dont il se sort par sa distinction et son originalité. Aristocrate pour les artistes, artiste pour les aristocrates, Montesquiou est toujours en porte à faux, finissant en paon dans la dernière pièce d’Edmond Rostand, Chantecler. Voir dans cet esprit les portraits peints de Montesquiou, par Boldini, par Antonio de La Gandara…

Montesquiou a les mêmes curiosités esthétiques que Proust : Moreau, Whistler, Helleu (un des modèles du peintre Elstir de la Recherche), Watteau, le Gréco (dédicace de Barrès à Montesquiou envers Proust) ; de même les vases de Gallé…

Montesquiou est un poète inégal avec des sursauts de beaux vers, mais un bon critique d’art. Les poèmes du recueil de Montesquiou Les chauves-souris dérivent de Hugo, Gautier, Heredia : des mots coruscants, de beaux vers, des beautés et beaucoup de chevilles… Montesquiou a dédié à Sarah Bernhardt le très beau poème Le Coucher de la morte qui se termine par ‘ Un lit harmonieux de murmures d’amour.’

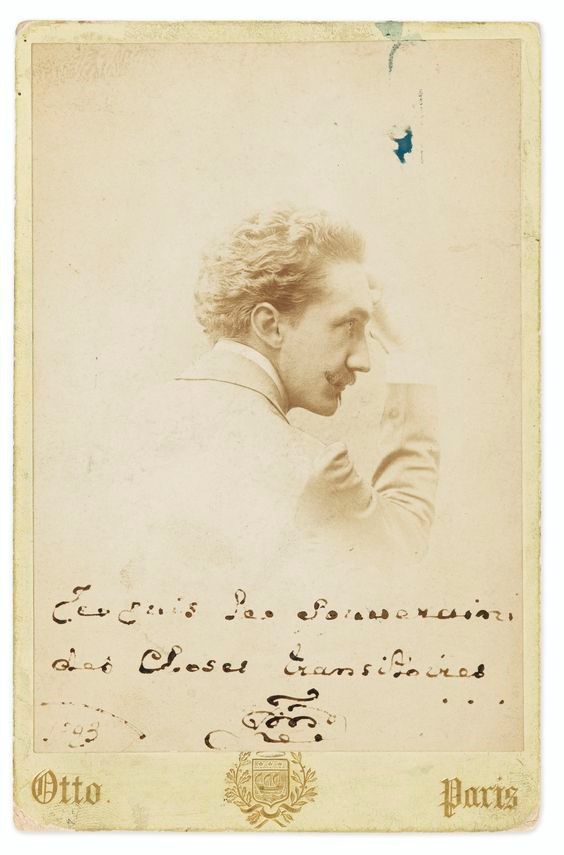

« Rendre tout cela plus Montesquiou de ton » écrit en note Proust quand il parle de son personnage Charlus. Le concept d’idolâtrie – préférer la vie à l’œuvre – marque chez Montesquiou le contraire de Proust. Proust écrit à Montesquiou une fois par semaine et lui envoie des fleurs – à quoi Montesquiou répond par des poèmes. Montesquiou rédige le catalogue d’un pavillon des parfums, Pays des aromates, 1900. Proust compte sur lui pour être présenté à la haute société, par exemple à la comtesse Greffulhe. Montesquiou lui dédicace sa photographie avec son vers célèbre » Je suis le souverain des choses transitoires « . Au début ce sont coup de foudre et enthousiasme réciproques.

Il est cependant difficile de savoir les sentiments de Proust pour Montesquiou car il se conduisait un peu comme une mante-religieuse. L’aimait-il vraiment ? Leurs relations vont s’inverser : après 1908 c’est Montesquiou qui recherche Proust. Pensons à la fête donnée par Montesquiou dans son ‘Palais Rose’ au Vésinet, où personne ne vient. Proust essaie pendant la Grande guerre de lui trouver une chronique artistique. Mais après-guerre, Anna de Noailles, Bourget, Barrès n’existent plus.

Proust a écrit différents textes sur Montesquiou : « De la simplicité de Robert de Montesquiou » (qui, lui, écrivit Le Chef des odeurs suave), « Une fête littéraire à Versailles » où il les cite tous, notamment Léon Delafosse (rappelons le poème Mensonges de Proust, à mettre en musique par Léon Delafosse). Montesquiou avait fait découvrir à Proust les petits Balzac peu connus. Gabriel Fauré est une religion commune pour tous deux. Montesquiou est plus l’artiste de sa propre vie. En 1904, Proust pastiche Saint Simon dans « Fête de Montesquiou à Neuilly ». Montesquiou et Proust pensèrent en vain entrer à l’Académie française.

Ils s’écrivent jusqu’à la fin, la mort de Montesquiou. Les dernières années furent pathétiques, avec l’ascension de Proust, pendant la descente de Montesquiou. Montesquiou s’inquiète d’être Charlus… non, c’est le baron Doazan ! » Je n’aurai été que Montesproust « .